お葬式の流れ

お葬式で後悔しないために

葬儀の流れや知識を事前に知っておきましょう

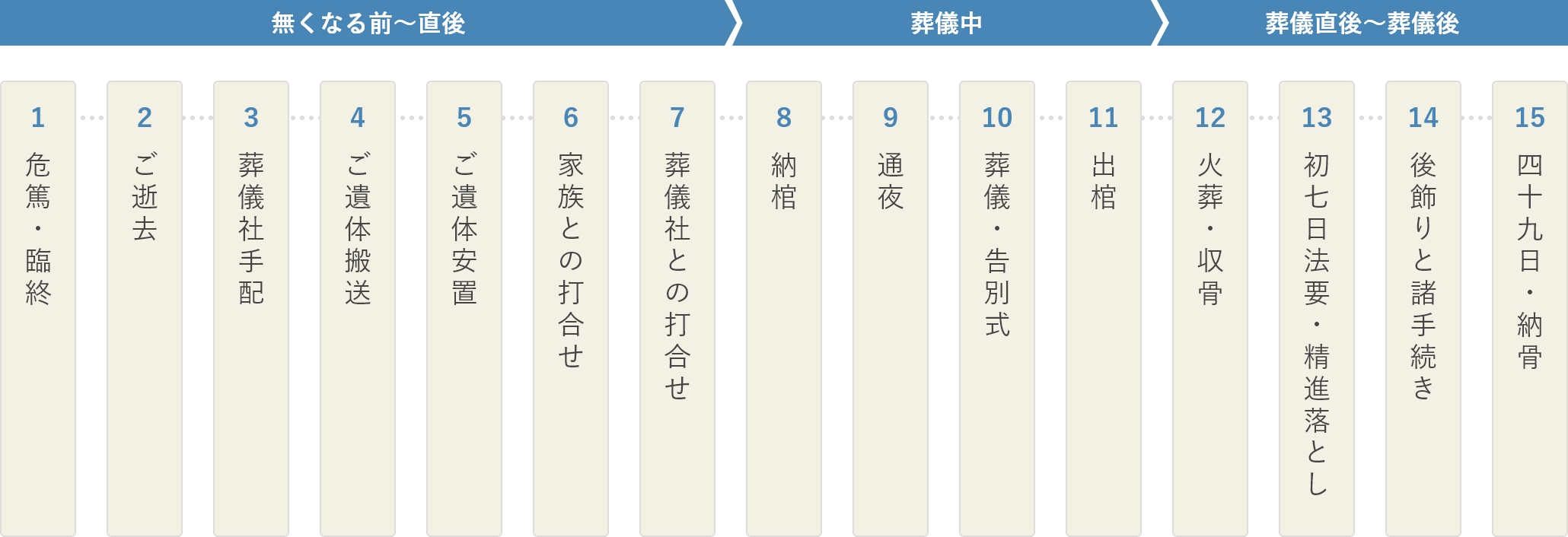

こちらは、亡くなってから葬儀後までの流れを一覧にまとめた表です。

葬儀の流れは、葬儀前から葬儀中、葬儀直後、葬儀後と4つの段階にわけられます。葬儀前は、故人のご危篤・ご逝去から葬儀の準備まで。葬儀中から直後は、通夜や葬儀、火葬を行い、故人と最後のお別れをします。また葬儀後は、関係者へのお礼や手続きが必要です。

一般的には、故人が亡くなった翌日に通夜を行い、翌々日に葬儀・告別式を行います。ただ火葬場の空きや僧侶のスケジュールによって前後するため、実際にかかる平均日数は3日~5日ほど。(※参考記事)臨終後、早めに遺体の搬送を求める病院もあり、逝去後は速やかに葬儀社を選び、安置先を決めなければなりません。

事前準備(亡くなる前~直後)

1.危篤・臨終

危篤とは、回復の見込みがなく、いつ臨終してもおかしくない状態です。大切な人が危篤になるとどうしても気が動転してしまいますが、まずは落ち着いて家族や親族に連絡を入れましょう。一緒に過ごせる時間は限られていますし、最後の顔合わせになるかもしれません。心残りがないよう、故人が最後に会いたいであろう人には声をかけておいてください。

家族・近親者へ連絡

医師に臨終を告げられたら、両親や兄弟などの家族に連絡をします。

すでに危篤を知らせているのであれば、容体を心配しているはずなので、すぐに教えてあげるのがベター。手段や内容は問われないため、連絡しやすい方法を選んで問題ありません。

エンゼルケア

エンゼルケアとは、最期にふさわしい姿にするために遺体に施す身繕いや死化粧です。手術の傷跡をカバーしたり、化粧を施したりして生前の姿に近づけます。

エンゼルケアには、故人の尊厳を守るのはもちろん、残された家族の心をケアする意味も込められています。看護師や病院提携の葬儀社が行うのが一般的です。

2.ご逝去

ご逝去後は医師による死亡確認と死亡診断書の発行が行われます。ご遺族は葬儀社の手配や搬送先と安置場所の決定、訃報の連絡、死亡届の提出などの役所手続きを順次進めていきます。

死亡届の提出

家族が逝去すると、医師による死亡確認と死亡診断書の作成が行われます。自宅で逝去を迎えた場合はかかりつけ医に連絡をし、指示を仰ぎましょう。もしかかりつけの医師に連絡がつかないのであれば、病院の救急外来に連絡します。

その後は、医師の死亡診断書をもとに、死亡届を作成して提出してください。死亡届は逝去から7日以内に提出しなければなりませんが、葬儀社にお願いすると代行してくれます。

3.葬儀社手配

葬儀社を手配数タイミングは「故人のご臨終後すみやかに」です。葬儀社選びは、葬儀費用が明確か、要望を聞いてくれるか、低予算でも丁寧か、葬儀の規模、スタイルが豊富かなどがポイントです。

葬儀社手配

葬儀社を紹介してくれる病院もありますが、葬儀の規模や費用、要望などご自身の希望を叶えてくれる葬儀社を探してみるのがオススメ。病院から紹介された葬儀社をお断りしても、失礼にはなりません。

気持ちの整理をつける間がなく、慌ただしく感じますが、故人と納得いくお別れをするためにも複数の葬儀社を比較・検討してみましょう。

広島県内の葬儀業者を検索

広葬社では、葬儀の種類やこだわり等さまざまなご要望に合わせて葬儀社をご紹介しています。

4.ご遺体搬送

ご遺体は、自家用車か葬儀社の寝台車いずれかを使い遺体安置所または自宅に搬送し安置します。自宅から遠方で亡くなった場合のご遺体搬送は、車両・航空・船舶を使う方法があります。

5.ご遺体安置

死亡後24時間以内は火葬が出来ない為、その間ご遺体を自宅や葬儀社などで保管することを安置と言います。ご遺体を搬送してもらった後は、近親者へ安置場所の連絡を早めに行いましょう。

6.家族との打ち合わせ

遺体を安置した後、どのような葬儀にしたいのか、家族と打ち合わせを行います。喪主の決定や宗教・宗派の確認、予算、故人の遺言が無いかなど、葬儀社に相談する前に家族との認識を合わせておきましょう。

7.葬儀社との打ち合わせ

葬儀社との打ち合わせでは、多くの内容を短時間で決める必要があります。まずは葬儀の日程・場所・規模を決め、裁断、棺、骨壺、戒名、遺影、返礼品、会食、演出などを決めていきます。

葬儀社手配

仏式の葬儀では、読経や戒名付与をしてもらうために、お坊さんの手配が必要です。普段からお世話になっている菩提寺がある場合は、連絡して僧侶を手配しましょう。菩提寺のお坊さんの予定が空いていれば、葬儀の日程を確定できます。

もし菩提寺がない場合は、僧侶手配サービスを利用するのがオススメ。葬儀の日程に合わせて、お坊さんを紹介してくれます。

葬儀までの運び(葬儀中)

8.納棺

死亡後24時間以内は火葬が出来ない為、その間ご遺体を自宅や葬儀社などで保管することを安置と言います。ご遺体を搬送してもらった後は、近親者へ安置場所の連絡を早めに行いましょう。

湯灌(ゆかん)・納棺

お葬式で最期のお別れをするために、故人をお風呂に入れてキレイにすることを湯灌(ゆかん)、副葬品とともに棺に納めることを納棺といいます。

湯灌では、故人の遺体を湯水で清めたあと、爪を切ってひげをそり、髪型を整えます。また生前の元気だった故人に近づくよう、安らかな表情になるように、死化粧を施すことも。最後は死装束に着替えさせ、棺に納めます。

故人を納棺する棺には、旅支度の品以外に、生前の愛用品や好きな食べ物など、さまざまな副葬品を収められます。ただし棺に入れられるものには決まりがあるので、事前に副葬品の範囲を確認しておきましょう。

9.通夜

通夜は臨終を迎えて葬儀までの一連の儀式のことです。

夕方18時頃から始まり、約2~3時間かけて行うのが一般的です。親族やゆかりの深い人々が集まり、故人の冥福を祈ります。

通夜

一般的な葬儀は2日間あり、1日目にお通夜を行います。

お通夜では、家族や親戚、故人に縁のあった人たちが集まって、故人と一緒に最後の夜を過ごします。開始時間は18時ごろで、仏式であれば僧侶の入場、読経、焼香と続き、最後に喪主が挨拶をして閉式。参列者の人数にもよりますが、21時ごろに閉式して解散するケースが多いようです。

ちなみに葬儀を1日で行う一日葬では、通夜を省いて葬儀・告別式のみ行います

通夜ぶるまい

通夜の閉式後、参列した弔問客や手伝ってくださった方々に食事や酒をふるまいます。これは通夜ぶるまいと呼ばれ、弔問客へ感謝を伝えること、思い出を語り合って故人を偲ぶことが目的です。また、「故人と最後の食事を共にしてもらう」といった意味合いもあります。

通夜ぶるまいに誰を呼ぶかは、遺族の意向や地域によってさまざまです。わからない場合は年配の親族か葬儀社の担当者に尋ねるとよいでしょう。

10.葬儀・告別式

葬儀・告別式は故人との縁のある人が別れを惜しむ儀式です。仏式では、読経・弔辞・焼香を行い、出棺の準備へと進みます。開始時刻は火葬の時間を基準とし、一連の所要時間は5~6時間です。

葬儀・告別式

通夜の翌日に、葬儀・告別式が行われます。火葬の時間によって開始時刻は変わりますが、開式の約1時間前から参列者を受け付けるのが一般的です。

参列者が着席すると、僧侶が入場して読経します。宗派によって異なりますが、読経時間は30分〜60分ほど。読経とともに故人に戒名が授けられ「引導渡し」が行われます。その後に行われるのが、会葬者による弔辞・弔電。弔辞は、故人と親交の深かった方が故人を弔う言葉なので、心当たりのある人がいたらぜひお願いしましょう。弔辞・弔電が終わると再び読経がはじまり、遺族、親族、参列者の順に焼香をします。焼香のやり方や回数は宗派によって異なるため、事前に作法を頭に入れておくと安心です。

読経が終わると僧侶が退場。司会者が閉会の辞を述べ、葬儀・告別式は閉式します。

11.出棺

出棺とは火葬場(斎場)に向けて出発することを言います。直前に行う出棺の儀式では棺に花や副葬品を入れ、故人と最後のお別れをします。その後、棺を霊柩車まで運び、ご遺族は棺とともに火葬場に向かいます。

葬儀後(葬儀直後~葬儀後)

12.火葬・収骨

出棺を終えたら火葬場へと移動し、僧侶による読経・焼香をするお別れの式を執り行います。火葬後は収骨を行います。収骨とは遺骨を骨壺に入れる儀式で、骨上げとも呼ばれます。

13.初七日法要

亡くなってから7日目に行う法要が初7日法要です。葬儀と同日に初七日法要を執り行う繰り上げ法要も多くなっています。法要後は僧侶や参列者への感謝を表すための精進落としという会食の場を設けるのは一般的です。

初七日法要

初七日法要は、残された遺族が故人を追悼し、故人を供養するために行われる法事です。

本来は故人が亡くなった日から7日目に行いますが、最近は葬儀と同じ日に「繰り上げ初七日」として初七日法要を行うケースが増えています。また、葬儀・告別式の最中に「式中初七日(繰り込み初七日)」として組み込む形式もあります。

火葬の前後、どちらで行うかによって変わりますが、初七日法要の所要時間は15分~30分ほど。僧侶の読経後、親族や家族による焼香があり、最後に喪主が挨拶をして終わります。

精進落とし

初七日法要が終わったあとは、精進落としと呼ばれる会食の席を設けます。精進落としは、葬儀の参列者や宗教者に料理をふるまい、感謝を伝える儀式。食事の前に喪主が献杯の挨拶をし、食事の最中は遺族や喪主がお酌をして回ります。

とくに決まりはありませんが、精進落としは1~2時間で行うのが一般的です。食事のメニューは、お祝い事に使われる食材を避け、和食を中心に予算や規模にあわせて選べば問題ありません。

14.後飾りと諸手続き

葬儀後、四十九日までは後飾りと呼ぶ祭壇で遺骨を安置します。故人の宗教や宗派に合わせて用意しましょう。相続手続きなどの諸手続きも時間を要するため、並行して行っておくと良いでしょう。

諸手続き

| 手続き | 詳細 |

|---|---|

| 葬儀費用の支払い | 葬儀社から請求書を受け取り、葬儀費用を支払う |

| 喪中の通知 | 亡くなった年の11月中旬~12月上旬に喪中はがきを送付する |

| 遺品整理 | 故人の遺品を整理し、家族や友人などに分配する |

| 遺産相続 | 故人の残した遺産を分割し、相続手続きを行う |

| 役所・銀行・保険 | 年金の受給停止や預貯金の名義変更、生命保険の請求など |

葬儀後は、葬儀費用の支払いだけでなく、行政・相続手続きを行わなければなりません。

期限の決まっている手続きもあるため、葬儀後は速やかに対応するのがベター。喪主が行うのが一般的ですが、家族や親族、専門家の手を借りるのもひとつの選択肢です。

15.ご納骨・四十九日

四十九日とは人が亡くなってからおおよそ49日後に行われる法要のことを指します。四十九日法要の後すぐに、火葬後の遺骨をお墓や納骨堂に収める儀式である納骨式を行う場合が多いです。

納骨式

納骨式とは、故人の遺骨をお墓に埋葬したり、納骨堂に納めたりする儀式。時期に明確な決まりはありませんが、四十九日法要とあわせて行うケースが多いです。

ちなみに最近は、お墓だけでなく、納骨場所が多様化しています。樹木を墓碑として遺骨を埋葬する樹木葬や、焼骨を海に散布する海洋葬(散骨)、遺骨の一部を自宅で保管する手元供養など、故人や家族の意向に沿った供養の方法を選べます。

香典返し

香典返しとは、通夜や葬儀・告別式、法要の参列者からいただいた香典に対して、お礼の品物をお返しすること。香典返しには、「無事に四十九日法要が終わりました」と関係者へ報告する意味が含まれています。四十九日法要の翌日から、遅くとも1か月以内に香典返しをするようにしましょう。

Contact

緊急対応・事前相談の

ご案内

24時間365日「広葬社」が

全力でサポートします

お急ぎの場合も、事前の相談も後悔しない

お葬式のためにお気軽にご連絡ください