お葬式の種類・宗派

お葬式の種類

一般的に、葬儀には「一般葬」「家族葬」「一日葬」「直葬」の4種類があり、それぞれ参列者数や規模、所要時間などが異なります。

| 葬儀の種類 | 参列者数・規模 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 一般葬 | 60~100人前後 | 2日 |

| 家族葬 | 10~25人前後 | 2日 |

| 一日葬 | 20~40人前後 | 1日 (5時間前後) |

| 直葬 | 10人前後 | 1日 (2時間前後) |

ただし、葬儀の種類を選ぶ際、参列者数や規模、所要時間だけで決めてしまうと、悔いが残る可能性があります。それぞれの葬儀の特徴や意味合いを理解したうえで、故人の思いや家族の希望に合うスタイルを選ぶことが大切です。

そのためにも、葬儀の種類ごとの特徴を、十分に理解しておきましょう。ここからは、葬儀の種類ごとに特徴やメリット・デメリットを解説します。

一般葬の特徴

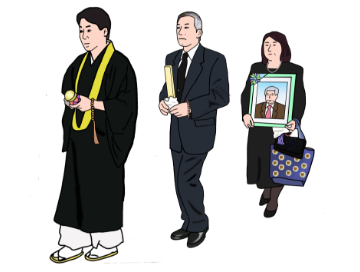

一般葬とは、いわゆる「従来どおりのお葬式」のことです。

家族や親戚、友人、近所の方、会社の同僚など、故人や遺族と親交のあった方に広く参列していただく葬儀になります。そのため、参列者数は60〜100人前後が一般的で、4種類の葬儀の中でも、最も参列者数が多い傾向があります。

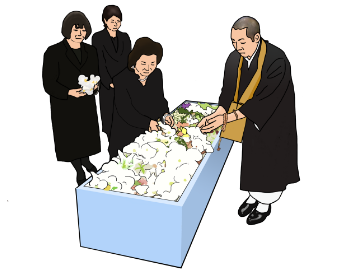

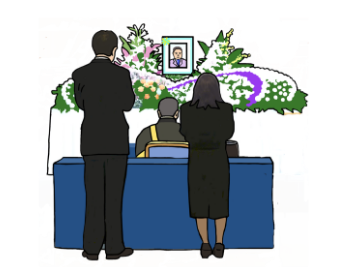

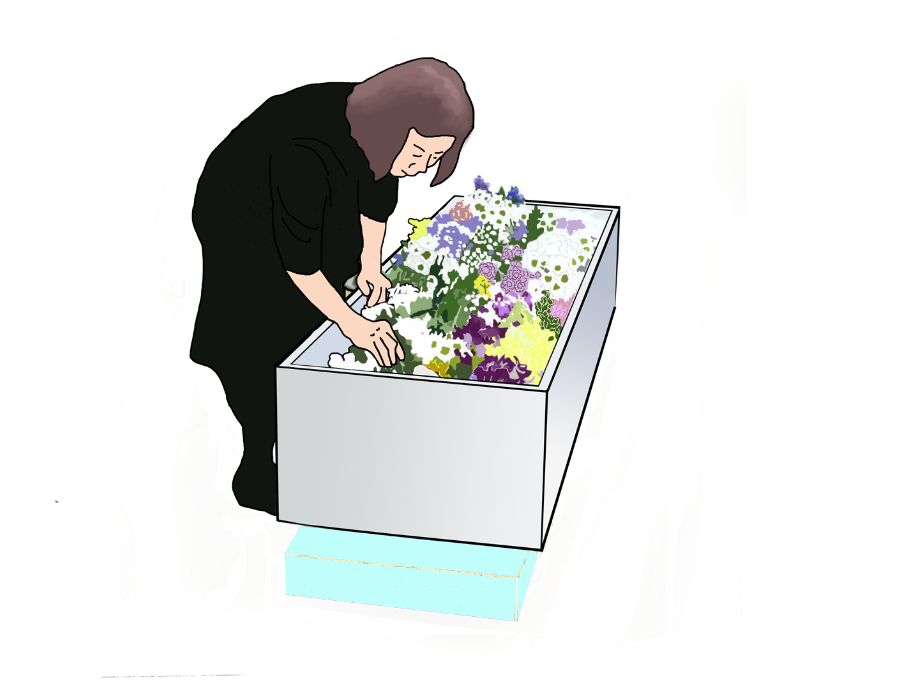

一般葬では、まずは初日に「お通夜」を行い、翌日に「葬儀・告別式」を行うのが一般的です。

お通夜とは、故人の家族や親しかった人が集まり、故人との最後の夜を過ごす儀式のことです。夕方18時ごろからお通夜を開始して、2時間前後で終了する流れが主流です。お通夜の翌日には、お別れの儀式となる葬儀・告別式を行い、その後に火葬を行います。一般葬は、参列者が多くなることから、葬儀場(斎場・セレモニーホールなど)、寺院、神社などで行うのが一般的です。

一般葬はこのような方に

選ばれています

-

故人は親族・知人が多く、

家族以外も参列される -

故人を見送るに相応しい

立派な葬儀を行いたい -

儀礼を重んじた進行をする、

なじみ深い形式で送りたい

一般葬のメリット

- 故人と親交のあった多くの方に参列していただける

- 慣習に則ったお別れができる

一般葬の最大のメリットは、故人や遺族と親交のあった幅広い方々に参列していただけることです。故人や遺族、周囲の方々への配慮ができ、故人と最後のお別れをしっかりと行うことができます。

また、一般葬は従来どおりのしきたりや慣習に則った儀式を行うため、周囲の方々の理解を得やすいこともメリットの1つです。

一般葬のデメリット

- 参列者が多く葬儀の規模が大きいため、費用が高くなりやすい

- 葬儀の準備や参列者への対応が多くなる

参列者が多いことはメリットの1つではありますが、その分葬儀の規模が大きくなり、費用も高くなりがちです。多くの方にご参列いただけるように、葬儀場も広い場所を確保する必要があります。

また、一般葬は通夜に始まり、葬儀・告別式、火葬と2日にわたって儀式が続きます。その間、喪主や遺族は葬儀の準備や参列者の対応に追われて、忙しい時間を過ごすことになります。

家族葬の特徴

家族葬とは、家族や故人と深い親交があった友人のみなどが参列する小規模な葬儀のことです。

家族葬も一般葬と同じく、初日にお通夜、2日目に葬儀・告別式、火葬という流れで行われますが、参列者の数は10〜25名程度と一般葬に比べて少なくなります。「家族葬」という名前から、家族しか参列できないようなイメージを持つ人もいるかもしれませんが、家族以外の参列も可能です。

親しい人のみが集まるため、落ち着いた雰囲気の中、故人を見送ることができる葬儀スタイルです。近年は、一般葬よりも規模の小さい家族葬が選ばれる傾向にあります。

家族葬は、葬儀場で行われるのが一般的ですが、一般葬のような大規模な会場は必要ありません。家族葬に対応している小規模な葬儀場を選びましょう。また、故人の自宅や寺院、神社などで行われる場合もあります。

家族葬はこのような方に

選ばれています

-

般的な葬儀を、

小規模かつ費用も抑えて行いたい -

遺族だけでなく親族や親しい方々と

ゆっくりお見送りしたい -

故人が高齢だったため、

知らせる方が少ない

家族葬のメリット

- 落ち着いた雰囲気で故人との別れの時間を過ごせる

- 葬儀の費用や喪主・遺族の負担を抑えられる

家族葬は、家族や親族、親しい友人など、気心が知れた方のみが参列する葬儀です。そのため、家庭的で落ち着いた雰囲気の中、葬儀を行うことができます。

また、葬儀の規模が小さいので、その分費用も抑えられます。参列者が少ないことから、遺族の準備や対応の負担も少なく、故人とのお別れの時間をゆっくりと過ごせるでしょう。

家族葬のデメリット

- 参列できない人がでてくる可能性がある

家族葬は、家族や親族、親しい友人など、気心が知れた方のみが参列する葬儀です。そのため、家庭的で落ち着いた雰囲気の中、葬儀を行うことができます。

また、葬儀の規模が小さいので、その分費用も抑えられます。参列者が少ないことから、遺族の準備や対応の負担も少なく、故人とのお別れの時間をゆっくりと過ごせるでしょう。

一日葬の特徴

一日葬とは、お通夜を行わず、葬儀・告別式、火葬のみを1日で行う葬儀のことです。

一般葬や家族葬では、初日はお通夜、2日目に葬儀・告別式、火葬を行うのが一般的です。そのため、2日間を要しますが、一日葬ではお通夜を省略することで、葬儀を1日で行います。

喪主が高齢で体力的に不安がある、参列者のスケジュール調整が難しいなど、何らかの理由で葬儀の時間を短縮したい場合に選ばれる葬儀スタイルです。

一日葬は、葬儀場で行われるのが一般的です。葬儀自体は1日で終わりますが、日本では火葬は故人が亡くなられてから24時間以上経過しないと行うことができないため、葬儀までご遺体を安置する場所が必要になります。ご自宅以外で安置する場合は、安置室のある葬儀場を選びましょう。

一日葬はこのような方に

選ばれています

-

式なしではしのびない

もう少しゆっくりとお別れがしたい -

費用も時間も抑えつつ

式を行いたい -

従来の形式にとらわれず、

親しい人とお見送りしたい

一日葬のメリット

- 葬儀の費用や喪主・遺族の負担を抑えられる

- 1日で終わるため、参列者のスケジュール調整がしやすい

一日葬は、お通夜を省略するため、その分費用を抑えやすい傾向があります。また、一般葬よりも規模が小さいケースが多く、準備や参列者の対応などの負担も抑えられます。

また、一般葬では、遠方の親族や知人などは、通夜から葬儀・告別式、火葬まで参列する場合、宿泊が伴うことも少なくありません。その場合、2日間のスケジュール調整が必要となりますが、一日葬であればスケジュール調整の負担も少なくなります。

一日葬のデメリット

- 故人とのお別れの時間が短くなる

- 周囲の人への配慮が必要な場合もある

- 菩提寺がある場合は一日葬ができない場合もある

一日葬は、故人との最後の夜を過ごすお通夜が省略されます。そのため、故人とのお別れの時間が短くなり、寂しさを感じてしまう可能性もあるでしょう。また、通常の流れとは異なる葬儀のため、遺族や知人の中に、しきたりや慣習を重んじる方がいる場合は、事前に十分な配慮が必要です。

先祖代々の菩提寺がある場合は、事前に一日葬で行いたい旨を伝えて、住職に許可をいただくことが大切です。ただし、仏式の葬儀は、通夜から葬儀・告別式、火葬の流れが宗教的な意味をもつため、一日葬ができないケースも少なくありません。

火葬式・直葬の特徴

火葬式・直葬とは、通夜や葬儀・告別式などの儀式を省き、火葬のみを行う葬儀のことです。

参列者を招かずに、家族やごく親しい友人のみで行います。一般葬のようなお別れの儀式はなく、火葬の前に家族や友人だけでお別れを告げて、すぐに火葬を行います。そのため、所要時間はトータルで2時間前後となり、そのほかの葬儀に比べると非常に短くなるのが特徴です。

直葬を行う場所は火葬場になりますが、火葬場への連絡やご遺体の移動は、葬儀社が行うのが一般的です。また、火葬が行われるまで、ご遺体は自宅や斎場の安置室で安置します。そのため、直葬を選択した場合でも、まずは葬儀社に段取りを相談しましょう。

直葬を選択する方の多くは、経済的な理由や故人の遺言など、何らかの理由があります。また、直葬は、宗教的な儀式をすべて省いてしまうため、菩提寺がある場合は、直葬を選択できない可能性も高いため注意しましょう。

火葬式・直葬はこのような方に

選ばれています

-

葬儀費用を

できるだけ抑えたい -

親族も故人も高齢なので

家族のみでお見送りしたい -

式を行わなくても、

お坊さんには供養してもらいたい

火葬式・直葬のメリット

- 宗教的な儀式を行わないため、費用を大きく抑えられる

- 葬儀にかかる時間が短く、遺族の負担が少ない

直葬は、通夜や葬儀・告別式を行わないため、葬儀場の費用や参列者のための飲食費、返礼品日などがかかりません。そのため、そのほかの葬儀に比べると、費用を大きく抑えることが可能です。

火葬式・直葬のデメリット

- 故人と十分なお別れができない場合もある

- 周囲の人への配慮が必要な場合もある

- 菩提寺がある場合は直葬ができない可能性が高い

直葬は、故人とのお別れの儀式がないため、葬儀の後に悔いが残ったり弔い不足が生じたりする可能性があります。また、伝統的な流れや慣習を重んじる方からは、理解が得られずにトラブルに発展してしまうリスクもあります。

直葬を選択する場合は、事前に家族や遺族、知人にも伝えて、慎重に決断することが大切です。

宗派の種類・特長

日本で行われている葬式のほとんどは仏教(仏式)で、残りは神道やキリスト教、創価学会などの宗教です。また仏教には宗派があり、浄土真宗や浄土宗、曹洞宗、日蓮宗、天台宗など、さらに細かな分類に分けられます。

私たちの生活に仏教は深く溶け込んでおり、例えば、お墓参りや年に1度のお盆なども仏教活動です。私たちの生活の一部として浸透している仏教ですが、宗派が13種類にも分かれていることをご存じない方も多いです。

13の宗派ではそれぞれご葬儀の方法に違いがあります。なぜなら、信仰している教えや「死」に対する考え方が異なるからです。ここでは、宗派別の歴史やお経の種類、作法の違いなどを学び、正しいマナーで葬儀に参列しましょう。

- 奈良仏教

- 法相宗、華厳宗、律宗

- 密教

- 天台宗、真言宗

- 浄土教

- 融通念仏宗、浄土宗、浄土真宗、時宗

- 禅宗

- 臨済宗、曹洞宗、黄檗宗

- 日蓮宗

- 日蓮宗

奈良仏教

奈良時代に、国家鎮護の役割を担って国政と結びつき布教された仏教を「奈良仏教」と呼びます。ここでは、国家によって公認された「法相宗」「華厳宗」「律宗」の3宗派について解説します。

法相宗

| 開祖 | 道昭(日本に伝える) |

|---|---|

| 教え | 存在のあり方、自分の心を究明していく思想を持っており、長い時間をかけ修行を重ねることによって成仏を目指します。 |

| 葬儀の特徴 | 奈良仏教では葬儀は行わないのが一般的です。 |

華厳宗

| 開祖 | 審祥(日本に伝える) |

|---|---|

| 教え | 華厳経をもとに体系化され、存在をありのままに見ることを重視する独自の思想を持っており、修練が厳しいことでも知られています。 |

| 葬儀の特徴 | 奈良仏教では葬儀は行わないのが一般的です。 |

律宗

| 開祖 | 鑑真(日本に伝える) |

|---|---|

| 教え | 修行者に対する規律である「戒律」を重視するのが、律宗の特徴です。戒律への理解を深め厳格に守ることで、悟りにつながると考えられています。 |

| 葬儀の特徴 | 奈良仏教では葬儀は行わないのが一般的です。 |

密教

平安初期に日本に伝えられた「密教」には、最澄が広めた天台宗と、空海が開いた真言宗の2つがあります。密教は「秘密の教え」と言う意味であり、加持や祈祷を重視する宗派です。

天台宗

| 開祖 | 最澄 |

|---|---|

| 教え | 法華経を重視するとともに、円(法華経)、密(密教)、禅、戒(戒律)の全てを大切にする「四宗融合」という考えを持っています。 |

| 葬儀の特徴 | 顕教法要・例時作法・密教法要という3つの儀式を行います。明確な定めはありませんが、焼香の回数は1回~3回とされています。 |

真言宗

| 開祖 | 空海 |

|---|---|

| 教え | 天台宗とは異なり、信者に対してのみ教えを広める、純粋な密教です。心のあり方や価値観などを10段階に分類して考える「十住心思想」を説いています。 |

| 葬儀の特徴 | 故人を大日如来のもと「密厳浄土」に送るための儀式として執り行われ、焼香の回数は3回です。 |

浄土教

鎌倉時代になると、政治権力が貴族から武士に移行したこと、天災や戦乱により民衆が苦しめられていたことなどを背景として、新しい宗派が誕生しました。ここでは融通念仏宗、法然が開いた浄土宗、その弟子であった親鸞が開いた浄土真宗について解説します。

融通念仏宗

| 開祖 | 良忍 |

|---|---|

| 教え | 1人が唱える念仏は全ての人の功徳となり、全ての人が唱える念仏は1人の功徳となる「他力往生」の教えをもとに、念仏によってこの世で浄土に至ることができると説いています。 |

| 葬儀の特徴 | 僧侶と参列者が「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えます。形式は自由度が高く、銅鑼や太鼓などを用いるのが特徴です。 |

浄土宗

| 開祖 | 法然 |

|---|---|

| 教え | 修行ではなく、念仏をひたすら唱えることによって極楽浄土に往生できると説いています。 |

| 葬儀の特徴 | 「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えることで極楽浄土に往生できるという教えにより、念仏の唱和が重視されています。焼香の回数は定められていません。 |

浄土真宗

| 開祖 | 親鸞 |

|---|---|

| 教え | 念仏を唱えることで浄土に往生できるのではなく、阿弥陀如来の救いを信じれば往生できると説いています。 |

| 葬儀の特徴 | 阿弥陀如来に感謝を伝えるために執り行います。焼香は額に押しいただかずに1回行います。 |

時宗

| 開祖 | 一遍 |

|---|---|

| 教え | 阿弥陀仏への信仰にかかわらず、「南無阿弥陀仏」という念仏を唱えれば極楽浄土に往生できると説いています。 |

| 葬儀の特徴 | 時宗は浄土宗から派生しているため、葬儀も浄土宗の形式にのっとって執り行われます。焼香の回数は特に定められていません。 |

禅宗

鎌倉時代には禅宗の宗派も生まれました。座禅によって悟りを開くことを目指す禅宗は、中国から日本に伝えられ、臨済宗と曹洞宗として開かれました。

臨済宗

| 開祖 | 栄西 |

|---|---|

| 教え | 座禅によって悟りを得る「自力」の教えを説いています。与えられた問題に座禅をしながら答える「公案禅」という修行方法が特徴です。 |

| 葬儀の特徴 | 故人を仏弟子とする「授戒の儀式」と、仏の世界へ導く「引導の儀式」が執り行われます。焼香は、額に押しいただかずに1回です。 |

曹洞宗

| 開祖 | 道元 |

|---|---|

| 教え | 悟りを開くために座禅を行うのではなく、座禅する姿そのものが悟りであるという教えを説いています。修行方法は、ひたすら座禅をする「黙照禅」です。 |

| 葬儀の特徴 | 故人を仏弟子とする「授戒の儀式」と、仏の世界へ導く「引導の儀式」が執り行われます。焼香は2回行い、1回目のみ額に押しいただきます。 |

黄檗宗

| 開祖 | 隠元 |

|---|---|

| 教え | 自分の心の中に仏を見出すことを重要視しています。臨済宗と同様に「看話禅」を行いますが、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えて座禅をする「念仏禅」の修行も行います。 |

| 葬儀の特徴 | 基本的には臨済宗と同様の形式で執り行われます。焼香は、3回額に押しいただきます。 |

日蓮宗

鎌倉時代、法華経を基本として日蓮が開いた宗派が日蓮宗です。

日蓮宗

| 開祖 | 日蓮 |

|---|---|

| 教え | 法華経を最高の教えと位置づけ、「南無妙法蓮華経」というお題目を唱えることが重要な修行であるとしています。 |

| 葬儀の特徴 | 「南無妙法蓮華経」とお題目を唱え、故人を霊山浄土へ旅立たせます。焼香は、3回額に押しいただきます。 |

Contact

緊急対応・事前相談の

ご案内

24時間365日「広葬社」が

全力でサポートします

お急ぎの場合も、事前の相談も後悔しない

お葬式のためにお気軽にご連絡ください